導(dǎo)語(yǔ):近日,加拿大和美國(guó)的研究團(tuán)隊(duì)相繼在美國(guó)24個(gè)州和加拿大6個(gè)省份,發(fā)現(xiàn)數(shù)百只感染新冠病毒的北美白尾鹿(Odocoileus virginianus)。科學(xué)家們?cè)噲D了解新冠病毒是如何進(jìn)入鹿體內(nèi)的,在鹿群之間傳播時(shí)會(huì)發(fā)生什么變化,以及可能為其他野生動(dòng)物和人類帶來(lái)什么風(fēng)險(xiǎn)。研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)新冠病毒在鹿中傳播的變異,與在附近人類中傳播的變異一致,新冠病毒在野外可能已經(jīng)通過(guò)改變突變,探索新的進(jìn)化途徑。研究人員越來(lái)越擔(dān)心這些動(dòng)物會(huì)成為病毒庫(kù),成為病毒暴發(fā)的頑固來(lái)源,并可能滋生新的變種。無(wú)法防控的野生動(dòng)物傳播,可能導(dǎo)致新冠病毒的“失控”突變。

Nature:新冠病毒在鹿群傳播已久,已獨(dú)立進(jìn)化

2022年4月26日,Nature發(fā)文表示北美數(shù)百只白尾鹿的新冠核酸檢測(cè)為陽(yáng)性,病毒在鹿身上顯示出長(zhǎng)期并獨(dú)立進(jìn)化的痕跡,并可能傳染給人類(圖1)[1]。

圖1 研究成果(圖源:Nature)

自新冠肺炎大流行開始以來(lái),研究人員一直關(guān)注野生動(dòng)物感染,但跟蹤野生動(dòng)物以調(diào)查病毒傳播很困難。為了優(yōu)化野生動(dòng)物病毒監(jiān)測(cè)工作,他們首先研究了具有與人類相似ACE2(Angiotensin Converting Enzyme 2)受體的動(dòng)物,ACE2是一種病毒進(jìn)入細(xì)胞的宿主細(xì)胞蛋白。由此,研究人員選擇的動(dòng)物包括家貓、鹿鼠、貉和白尾鹿。

2021年1月,美國(guó)農(nóng)業(yè)部的研究表明,圈養(yǎng)的鹿會(huì)感染新冠病毒,并在它們的鼻粘液和糞便中傳播,從而將病毒傳播給相鄰圍欄中的其他小鹿。一周之內(nèi),感染新冠病毒的鹿體內(nèi)便會(huì)產(chǎn)生抗體,但鹿群并沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重病例。

1. 新冠病毒已經(jīng)在鹿群中傳播

2021年11月,美國(guó)野生動(dòng)物研究中心在Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)發(fā)表題為“SARS-CoV-2 exposure in wild white-tailed deer (Odocoileus virginianus)”的研究成果(圖2)[2]。此項(xiàng)研究通過(guò)分析從2021年1月至2021年3月期間從鹿身上采集的385份血液樣本,發(fā)現(xiàn)大約40%的樣本中含有針對(duì)新冠病毒的抗體。結(jié)果表明白尾鹿已感染新冠病毒,但尚不清楚白尾鹿是初次感染新冠病毒還是新冠病毒已在鹿群中傳播一段時(shí)間。

圖2 研究成果(圖源:PNAS)

2. 新冠病毒在鹿群中已獨(dú)立進(jìn)化

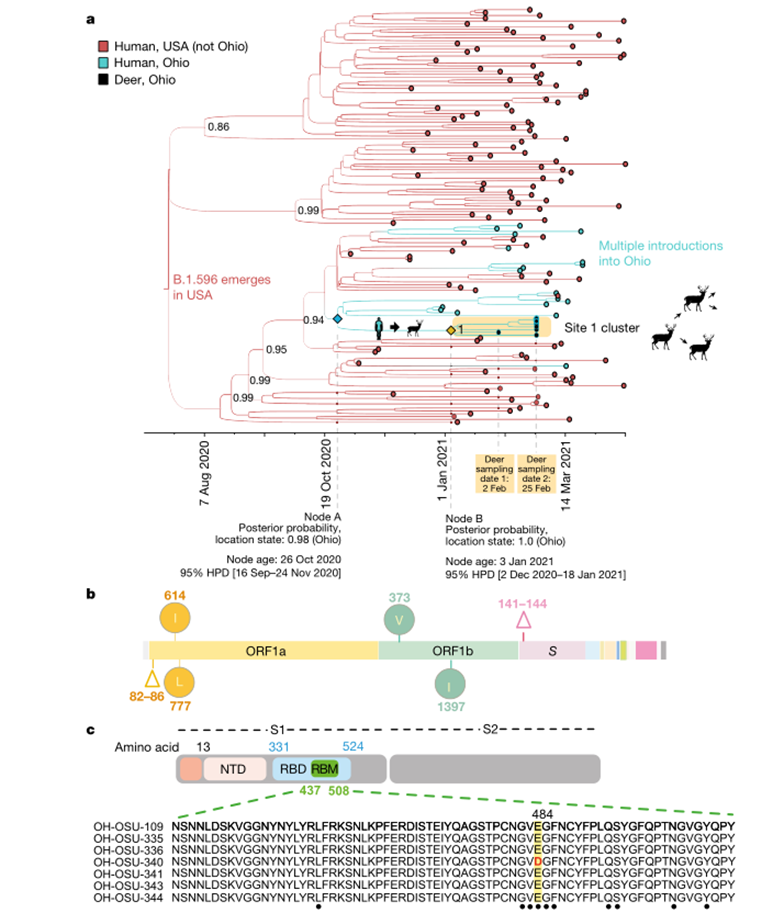

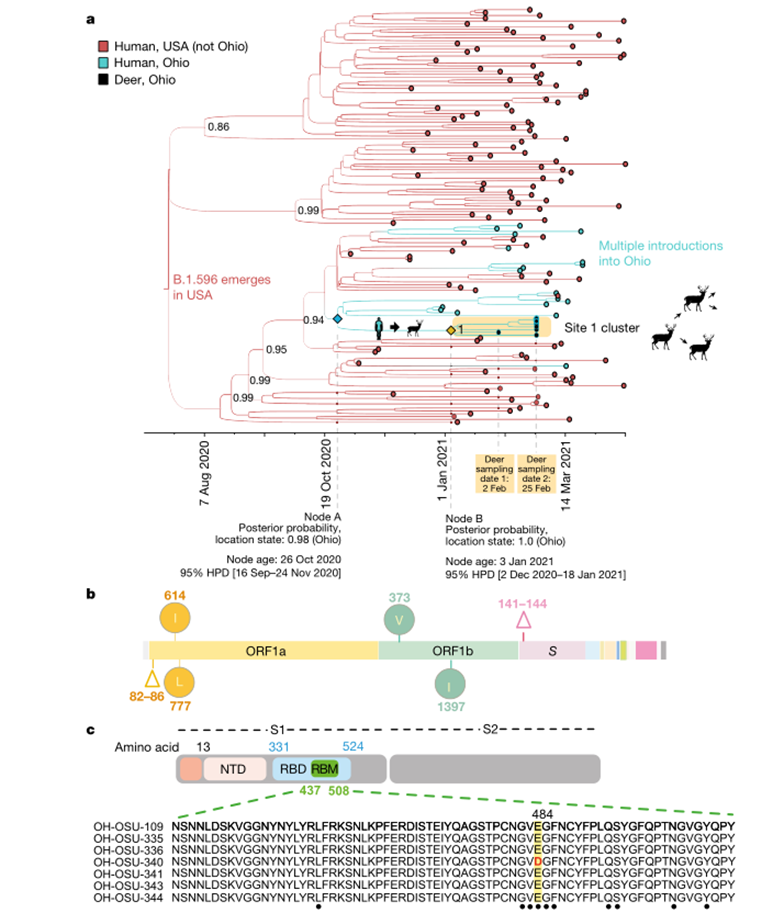

2021年12月,俄亥俄州立大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院在Nature發(fā)表題為“SARS-CoV-2 infectionin free-ranging white-tailed deer”的研究成果(圖3)[3]。此項(xiàng)研究通過(guò)分析2021年1月至2021年3月期間在俄亥俄州6個(gè)地點(diǎn)采集的360只放養(yǎng)白尾鹿鼻拭子樣本,發(fā)現(xiàn)129頭鹿的新冠病毒核酸檢測(cè)呈陽(yáng)性,且所感染的新冠病毒為3個(gè)譜系(B.1.2、B.1.582和B.1.596)。

圖3 研究成果(圖源:Nature)

結(jié)果表明新冠病病毒已在鹿群中傳播,并開辟新的進(jìn)化途徑;推測(cè)新冠病毒是由人傳染給白尾鹿的,并在白尾鹿種群中進(jìn)一步變異;新冠病毒在鹿群中的三種變異,在刺突蛋白(包括受體結(jié)合域)和ORF1(Open Reading Frames 1)中存在人類中很少觀察到的氨基酸取代,三種變體為鹿群中的獨(dú)立變異。

圖4 新冠病毒在白尾鹿體內(nèi)的進(jìn)化(圖源:Nature)

在人與鹿中“橫跳”新冠病毒變異超預(yù)期

人類新冠病毒感染白尾鹿的途徑仍然是個(gè)謎。目前,主流觀點(diǎn)有兩種:一種為人類直接接觸白尾鹿,導(dǎo)致新冠病毒傳播;另一種為白尾鹿接觸了被新冠患者污染的環(huán)境,如水源、口罩和食物等。白尾鹿為群居動(dòng)物,繁殖期白尾鹿每天可以行進(jìn)幾十公里,成群結(jié)隊(duì)的移動(dòng),并在途中與其他鹿群爭(zhēng)奪資源,將會(huì)加速新冠病毒的進(jìn)一步傳播。

科學(xué)家擔(dān)心鹿可能成為新冠病毒的永久宿主,也將成為包括人類在內(nèi)的其他動(dòng)物的疫情暴發(fā)源頭。這種擔(dān)憂已有先例:駱駝是MERS-CoV的天然宿主,這種冠狀病毒會(huì)導(dǎo)致中東呼吸綜合征,并傳染給人類。研究人員表示:“新冠病毒一旦將鹿作為宿主,就可能發(fā)生變異、進(jìn)化并與其他冠狀病毒重組。進(jìn)化后的新冠病毒可能會(huì)進(jìn)一步感染與鹿共享牧場(chǎng)的其他食草動(dòng)物,如綿羊、山羊和奶牛。”

2022年2月22日,加拿大食品檢驗(yàn)局外來(lái)動(dòng)物疾病中心和愛荷華州立大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院等研究團(tuán)隊(duì)在預(yù)印本平臺(tái)bioRxiv發(fā)表題為“Highly divergent white-tailed deer SARS-CoV-2 with potential deer-to-human transmission”的研究結(jié)果(圖5)[4]。此項(xiàng)研究針對(duì)2021年11月和2021年12月在安大略省采集的鹿的五個(gè)新冠基因組進(jìn)行了測(cè)序,并與在中國(guó)武漢分離的原始新冠病毒相比,發(fā)現(xiàn)鹿體內(nèi)新冠病毒有76個(gè)突變,包括一些有助于病毒感染細(xì)胞刺突蛋白中氨基酸變化的物質(zhì),這種突變是高度可傳播變體成功的關(guān)鍵;此外,研究人員找到了鹿體內(nèi)新冠病毒較接近的來(lái)源為大約一年前的密歇根人;安大略省西南部人體內(nèi)的病毒序列與鹿中發(fā)現(xiàn)的病毒基因組很相似,盡管證據(jù)尚不明確,但科學(xué)家懷疑此人可能是從鹿身上感染了新冠病毒。

圖5 研究成果(圖源:bioRxiv)

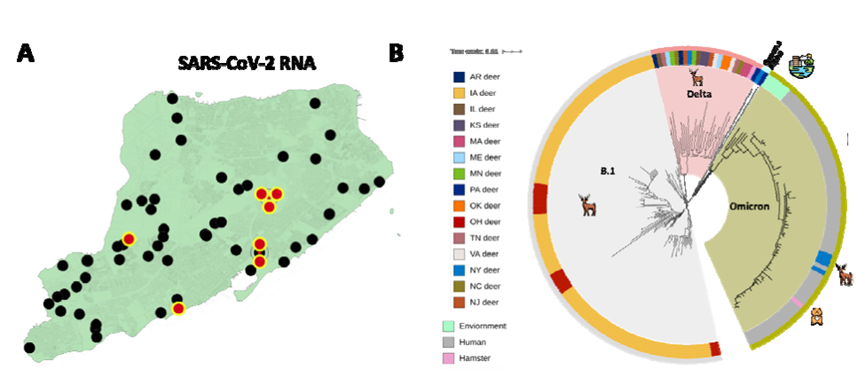

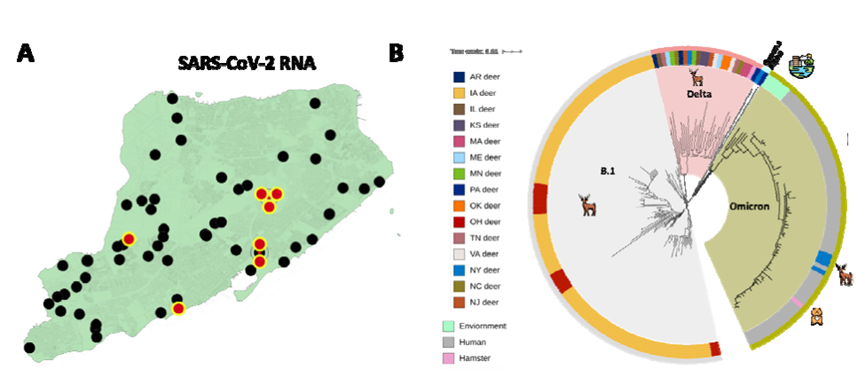

2022年2月7日,賓夕法尼亞州立大學(xué)生物系和哈克生命科學(xué)研究所傳染病動(dòng)力學(xué)中心在預(yù)印本平臺(tái)bioRxiv發(fā)表題為“Detection of SARS-CoV-2 Omicron variant (B.1.1.529) infection of white-tailed deer”的研究結(jié)果(圖6)[5]。研究團(tuán)隊(duì)在賓夕法尼亞鹿中發(fā)現(xiàn)了Alpha和Delta新冠病毒變體;Alpha基因組與在人類中發(fā)現(xiàn)的不同,表明Alpha在鹿群中獨(dú)立進(jìn)化;在Delta成為人類感染主要變體的數(shù)月后在鹿體內(nèi)也發(fā)現(xiàn)了Delta變體,且感染Omicron的鹿體內(nèi)已經(jīng)有Delta抗體,說(shuō)明鹿會(huì)和人類一樣再次感染新變體(圖7)。

圖6 研究成果(圖源:bioRxiv)

圖7 從紐約史坦頓島白尾鹿中發(fā)現(xiàn)的新冠病毒分布和基于全基因組單核苷酸多態(tài)性的系統(tǒng)發(fā)育(圖源:bioRxiv)

研究人員表示:“如果動(dòng)物能夠和人一樣被新冠病毒再次感染,那么新冠病毒就不會(huì)消失,并將繼續(xù)進(jìn)化,持續(xù)傳播,導(dǎo)致病毒的變異失去控制。但目前還沒(méi)有足夠的證據(jù)表明鹿是新冠病毒危險(xiǎn)變異的溫床,我們需要看到更多從鹿傳染到人的事件,才能稱鹿為人類感染新冠病毒的宿主。”

Nature:Omicron異常突變可能源自動(dòng)物傳播

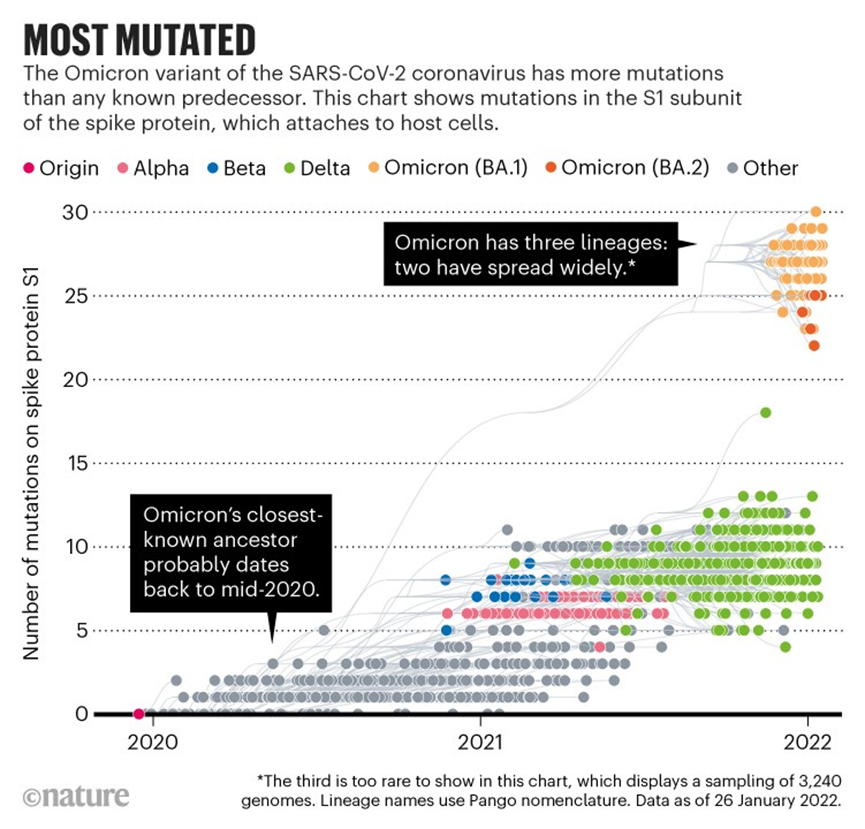

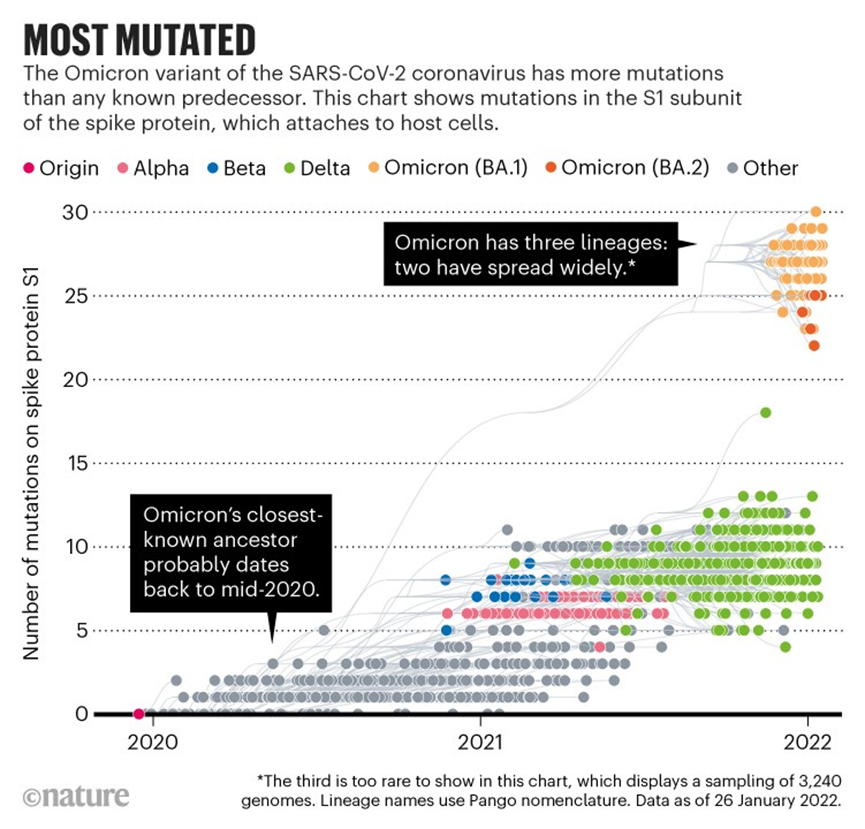

2022年1月28號(hào),Nature發(fā)文表示新冠病毒突變體Omicron出現(xiàn)了許多不尋常的突變,其進(jìn)化途徑可能與動(dòng)物有關(guān)(圖8)[6]。自新冠病毒Omicron突變體在南非被發(fā)現(xiàn)后,科學(xué)家們已經(jīng)在120多國(guó)、地區(qū)對(duì)其進(jìn)行了追蹤,但仍然對(duì)一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題感到困惑:Omicron是從哪里來(lái)的?Omicron具有一系列不尋常的突變,它在研究人員的視野之外進(jìn)化,出現(xiàn)的太突然(圖9)。

圖8 研究成果(圖源:Nature)

圖9 新冠病毒變體(圖源:Nature)

瑞士巴塞爾大學(xué)的計(jì)算生物學(xué)家Richard Neher 表示:“與在中國(guó)武漢分離的原始新冠病毒相比,Omicron有50多個(gè)突變,其中約30種會(huì)導(dǎo)致刺突蛋白中的氨基酸發(fā)生變化,新冠病毒利用該蛋白附著并與細(xì)胞融合。以前關(guān)注的變體不超過(guò)十個(gè)這樣的尖峰突變,Omicron卻是一個(gè)地獄般的變化。”

加利福尼亞州拉霍亞斯克里普斯研究所的傳染病研究員Kristian Andersen表示:“由于以前從未見過(guò)Omicron攜帶的一些突變,因此該變體可能是在不涉及人際傳播鏈的環(huán)境中進(jìn)化的。”加拿大薩斯喀徹溫大學(xué)病毒學(xué)家Angela Rasmussen表示:“人與人之間的傳播不利于積累像Omicron自2020年年中以來(lái)那樣多的變化,對(duì)于這么多突變的出現(xiàn),僅一年半的時(shí)間真的不夠。”

世界衛(wèi)生組織的研究人員已經(jīng)對(duì)數(shù)百萬(wàn)個(gè)新冠病毒基因組進(jìn)行了測(cè)序,但他們并未找到源頭,可能忽略了一系列導(dǎo)致Omicron突變的因素。Omicron可能在人身上進(jìn)化而來(lái),也可能是在其他動(dòng)物宿主中進(jìn)化而來(lái)。

2021年12月,中國(guó)科學(xué)院研究團(tuán)隊(duì)在Journal of Genetics and Genomics發(fā)表題為“Evidence for a mouse origin of the SARS-CoV-2 Omicron variant”的研究成果,并提出新冠病毒的反向人畜共患病理論(圖10)[7]。此項(xiàng)研究針對(duì)Omicron的45種突變進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)Omicron的祖代從人類“跳躍”到小鼠身上,迅速積累了有利于感染宿主的突變,然后又“跳躍”回人類,Omicron出現(xiàn)了跨物種進(jìn)化軌跡。

圖10 研究成果(圖源:Journal of Genet and Genomics)

新冠病毒是一種混雜病毒,它已傳播到野豹、動(dòng)物園的鬣狗、河馬、寵物雪貂和倉(cāng)鼠。新冠病毒對(duì)歐洲的水貂養(yǎng)殖場(chǎng)造成了嚴(yán)重破壞,并已滲透到整個(gè)北美的白尾鹿種群中。南非開普敦大學(xué)計(jì)算生物學(xué)家DarrenMartin表示:“大量感染動(dòng)物,且感染的持續(xù)時(shí)間比人類更長(zhǎng),這可以為新冠病毒提供探索各種突變的空間,使新冠病毒進(jìn)化出大量無(wú)人知曉的‘幽靈變體’。反向人畜共患病理論是具有說(shuō)服力的,新冠病毒在動(dòng)物宿主中傳播的變異并不一定會(huì)影響其感染人類的能力。”Andersen表示:“反向人畜共患病理論也可以解釋為什么Omicron中的一些突變以前在人類中很少見。”

參考資料:

[1]https://www.nature.com/articles/d41586-022-01112-4

[2]Chandler JC, Bevins SN, Ellis JW, et al. SARS-CoV-2 exposure in wild white-tailed deer (Odocoileus virginianus). Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Nov23;118(47):e2114828118. doi: 10.1073/pnas.2114828118. PMID: 34732584; PMCID:PMC8617405.

[3]Hale VL, Dennis PM, McBride DS, et al. SARS-CoV-2 infection infree-ranging white-tailed deer. Nature. 2022 Feb;602(7897):481-486. doi:10.1038/s41586-021-04353-x. Epub 2021 Dec 23. PMID: 34942632; PMCID:PMC8857059.

[4]Bradley P, Oliver L, Finlay M, et al. Highly divergent white-tailed deer SARS-CoV-2 with potential deer-to-human transmission. bioRxiv2022.02.22.481551; doi:https://doi.org/10.1101/2022.02.22.481551

[5]Vandegrift KJ, Yon M, Surendran-Nair M, et al. Detection of SARS-CoV-2 Omicron variant (B.1.1.529) infection of white-tailed deer. bioRxiv [Preprint].2022 Feb 7:2022.02.04.479189. doi: 10.1101/2022.02.04.479189. Update in: ProcNatl Acad Sci U S A. 2022 Feb 8;119(6): PMID: 35169802; PMCID: PMC8845426.

[6]https://www.nature.com/articles/d41586-022-00215-2#ref-CR8

[7]Wei C, Shan KJ, Wang W, et al. Evidence for a mouse origin of the SARS-CoV-2 Omicron variant. J Genet Genomics. 2021 Dec;48(12):1111-1121. doi:10.1016/j.jgg.2021.12.003. Epub 2021 Dec 24. PMID: 34954396; PMCID: PMC8702434.

導(dǎo)語(yǔ):近日,加拿大和美國(guó)的研究團(tuán)隊(duì)相繼在美國(guó)24個(gè)州和加拿大6個(gè)省份,發(fā)現(xiàn)數(shù)百只感染新冠病毒的北美白尾鹿(Odocoileus virginianus)。科學(xué)家們?cè)噲D了解新冠病毒是如何進(jìn)入鹿體內(nèi)的,在鹿群之間傳播時(shí)會(huì)發(fā)生什么變化,以及可能為其他野生動(dòng)物和人類帶來(lái)什么風(fēng)險(xiǎn)。研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)新冠病毒在鹿中傳播的變異,與在附近人類中傳播的變異一致,新冠病毒在野外可能已經(jīng)通過(guò)改變突變,探索新的進(jìn)化途徑。研究人員越來(lái)越擔(dān)心這些動(dòng)物會(huì)成為病毒庫(kù),成為病毒暴發(fā)的頑固來(lái)源,并可能滋生新的變種。無(wú)法防控的野生動(dòng)物傳播,可能導(dǎo)致新冠病毒的“失控”突變。

Nature:新冠病毒在鹿群傳播已久,已獨(dú)立進(jìn)化

2022年4月26日,Nature發(fā)文表示北美數(shù)百只白尾鹿的新冠核酸檢測(cè)為陽(yáng)性,病毒在鹿身上顯示出長(zhǎng)期并獨(dú)立進(jìn)化的痕跡,并可能傳染給人類(圖1)[1]。

圖1 研究成果(圖源:Nature)

自新冠肺炎大流行開始以來(lái),研究人員一直關(guān)注野生動(dòng)物感染,但跟蹤野生動(dòng)物以調(diào)查病毒傳播很困難。為了優(yōu)化野生動(dòng)物病毒監(jiān)測(cè)工作,他們首先研究了具有與人類相似ACE2(Angiotensin Converting Enzyme 2)受體的動(dòng)物,ACE2是一種病毒進(jìn)入細(xì)胞的宿主細(xì)胞蛋白。由此,研究人員選擇的動(dòng)物包括家貓、鹿鼠、貉和白尾鹿。

2021年1月,美國(guó)農(nóng)業(yè)部的研究表明,圈養(yǎng)的鹿會(huì)感染新冠病毒,并在它們的鼻粘液和糞便中傳播,從而將病毒傳播給相鄰圍欄中的其他小鹿。一周之內(nèi),感染新冠病毒的鹿體內(nèi)便會(huì)產(chǎn)生抗體,但鹿群并沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重病例。

1. 新冠病毒已經(jīng)在鹿群中傳播

2021年11月,美國(guó)野生動(dòng)物研究中心在Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)發(fā)表題為“SARS-CoV-2 exposure in wild white-tailed deer (Odocoileus virginianus)”的研究成果(圖2)[2]。此項(xiàng)研究通過(guò)分析從2021年1月至2021年3月期間從鹿身上采集的385份血液樣本,發(fā)現(xiàn)大約40%的樣本中含有針對(duì)新冠病毒的抗體。結(jié)果表明白尾鹿已感染新冠病毒,但尚不清楚白尾鹿是初次感染新冠病毒還是新冠病毒已在鹿群中傳播一段時(shí)間。

圖2 研究成果(圖源:PNAS)

2. 新冠病毒在鹿群中已獨(dú)立進(jìn)化

2021年12月,俄亥俄州立大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院在Nature發(fā)表題為“SARS-CoV-2 infectionin free-ranging white-tailed deer”的研究成果(圖3)[3]。此項(xiàng)研究通過(guò)分析2021年1月至2021年3月期間在俄亥俄州6個(gè)地點(diǎn)采集的360只放養(yǎng)白尾鹿鼻拭子樣本,發(fā)現(xiàn)129頭鹿的新冠病毒核酸檢測(cè)呈陽(yáng)性,且所感染的新冠病毒為3個(gè)譜系(B.1.2、B.1.582和B.1.596)。

圖3 研究成果(圖源:Nature)

結(jié)果表明新冠病病毒已在鹿群中傳播,并開辟新的進(jìn)化途徑;推測(cè)新冠病毒是由人傳染給白尾鹿的,并在白尾鹿種群中進(jìn)一步變異;新冠病毒在鹿群中的三種變異,在刺突蛋白(包括受體結(jié)合域)和ORF1(Open Reading Frames 1)中存在人類中很少觀察到的氨基酸取代,三種變體為鹿群中的獨(dú)立變異。

圖4 新冠病毒在白尾鹿體內(nèi)的進(jìn)化(圖源:Nature)

在人與鹿中“橫跳”新冠病毒變異超預(yù)期

人類新冠病毒感染白尾鹿的途徑仍然是個(gè)謎。目前,主流觀點(diǎn)有兩種:一種為人類直接接觸白尾鹿,導(dǎo)致新冠病毒傳播;另一種為白尾鹿接觸了被新冠患者污染的環(huán)境,如水源、口罩和食物等。白尾鹿為群居動(dòng)物,繁殖期白尾鹿每天可以行進(jìn)幾十公里,成群結(jié)隊(duì)的移動(dòng),并在途中與其他鹿群爭(zhēng)奪資源,將會(huì)加速新冠病毒的進(jìn)一步傳播。

科學(xué)家擔(dān)心鹿可能成為新冠病毒的永久宿主,也將成為包括人類在內(nèi)的其他動(dòng)物的疫情暴發(fā)源頭。這種擔(dān)憂已有先例:駱駝是MERS-CoV的天然宿主,這種冠狀病毒會(huì)導(dǎo)致中東呼吸綜合征,并傳染給人類。研究人員表示:“新冠病毒一旦將鹿作為宿主,就可能發(fā)生變異、進(jìn)化并與其他冠狀病毒重組。進(jìn)化后的新冠病毒可能會(huì)進(jìn)一步感染與鹿共享牧場(chǎng)的其他食草動(dòng)物,如綿羊、山羊和奶牛。”

2022年2月22日,加拿大食品檢驗(yàn)局外來(lái)動(dòng)物疾病中心和愛荷華州立大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院等研究團(tuán)隊(duì)在預(yù)印本平臺(tái)bioRxiv發(fā)表題為“Highly divergent white-tailed deer SARS-CoV-2 with potential deer-to-human transmission”的研究結(jié)果(圖5)[4]。此項(xiàng)研究針對(duì)2021年11月和2021年12月在安大略省采集的鹿的五個(gè)新冠基因組進(jìn)行了測(cè)序,并與在中國(guó)武漢分離的原始新冠病毒相比,發(fā)現(xiàn)鹿體內(nèi)新冠病毒有76個(gè)突變,包括一些有助于病毒感染細(xì)胞刺突蛋白中氨基酸變化的物質(zhì),這種突變是高度可傳播變體成功的關(guān)鍵;此外,研究人員找到了鹿體內(nèi)新冠病毒較接近的來(lái)源為大約一年前的密歇根人;安大略省西南部人體內(nèi)的病毒序列與鹿中發(fā)現(xiàn)的病毒基因組很相似,盡管證據(jù)尚不明確,但科學(xué)家懷疑此人可能是從鹿身上感染了新冠病毒。

圖5 研究成果(圖源:bioRxiv)

2022年2月7日,賓夕法尼亞州立大學(xué)生物系和哈克生命科學(xué)研究所傳染病動(dòng)力學(xué)中心在預(yù)印本平臺(tái)bioRxiv發(fā)表題為“Detection of SARS-CoV-2 Omicron variant (B.1.1.529) infection of white-tailed deer”的研究結(jié)果(圖6)[5]。研究團(tuán)隊(duì)在賓夕法尼亞鹿中發(fā)現(xiàn)了Alpha和Delta新冠病毒變體;Alpha基因組與在人類中發(fā)現(xiàn)的不同,表明Alpha在鹿群中獨(dú)立進(jìn)化;在Delta成為人類感染主要變體的數(shù)月后在鹿體內(nèi)也發(fā)現(xiàn)了Delta變體,且感染Omicron的鹿體內(nèi)已經(jīng)有Delta抗體,說(shuō)明鹿會(huì)和人類一樣再次感染新變體(圖7)。

圖6 研究成果(圖源:bioRxiv)

圖7 從紐約史坦頓島白尾鹿中發(fā)現(xiàn)的新冠病毒分布和基于全基因組單核苷酸多態(tài)性的系統(tǒng)發(fā)育(圖源:bioRxiv)

研究人員表示:“如果動(dòng)物能夠和人一樣被新冠病毒再次感染,那么新冠病毒就不會(huì)消失,并將繼續(xù)進(jìn)化,持續(xù)傳播,導(dǎo)致病毒的變異失去控制。但目前還沒(méi)有足夠的證據(jù)表明鹿是新冠病毒危險(xiǎn)變異的溫床,我們需要看到更多從鹿傳染到人的事件,才能稱鹿為人類感染新冠病毒的宿主。”

Nature:Omicron異常突變可能源自動(dòng)物傳播

2022年1月28號(hào),Nature發(fā)文表示新冠病毒突變體Omicron出現(xiàn)了許多不尋常的突變,其進(jìn)化途徑可能與動(dòng)物有關(guān)(圖8)[6]。自新冠病毒Omicron突變體在南非被發(fā)現(xiàn)后,科學(xué)家們已經(jīng)在120多國(guó)、地區(qū)對(duì)其進(jìn)行了追蹤,但仍然對(duì)一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題感到困惑:Omicron是從哪里來(lái)的?Omicron具有一系列不尋常的突變,它在研究人員的視野之外進(jìn)化,出現(xiàn)的太突然(圖9)。

圖8 研究成果(圖源:Nature)

圖9 新冠病毒變體(圖源:Nature)

瑞士巴塞爾大學(xué)的計(jì)算生物學(xué)家Richard Neher 表示:“與在中國(guó)武漢分離的原始新冠病毒相比,Omicron有50多個(gè)突變,其中約30種會(huì)導(dǎo)致刺突蛋白中的氨基酸發(fā)生變化,新冠病毒利用該蛋白附著并與細(xì)胞融合。以前關(guān)注的變體不超過(guò)十個(gè)這樣的尖峰突變,Omicron卻是一個(gè)地獄般的變化。”

加利福尼亞州拉霍亞斯克里普斯研究所的傳染病研究員Kristian Andersen表示:“由于以前從未見過(guò)Omicron攜帶的一些突變,因此該變體可能是在不涉及人際傳播鏈的環(huán)境中進(jìn)化的。”加拿大薩斯喀徹溫大學(xué)病毒學(xué)家Angela Rasmussen表示:“人與人之間的傳播不利于積累像Omicron自2020年年中以來(lái)那樣多的變化,對(duì)于這么多突變的出現(xiàn),僅一年半的時(shí)間真的不夠。”

世界衛(wèi)生組織的研究人員已經(jīng)對(duì)數(shù)百萬(wàn)個(gè)新冠病毒基因組進(jìn)行了測(cè)序,但他們并未找到源頭,可能忽略了一系列導(dǎo)致Omicron突變的因素。Omicron可能在人身上進(jìn)化而來(lái),也可能是在其他動(dòng)物宿主中進(jìn)化而來(lái)。

2021年12月,中國(guó)科學(xué)院研究團(tuán)隊(duì)在Journal of Genetics and Genomics發(fā)表題為“Evidence for a mouse origin of the SARS-CoV-2 Omicron variant”的研究成果,并提出新冠病毒的反向人畜共患病理論(圖10)[7]。此項(xiàng)研究針對(duì)Omicron的45種突變進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)Omicron的祖代從人類“跳躍”到小鼠身上,迅速積累了有利于感染宿主的突變,然后又“跳躍”回人類,Omicron出現(xiàn)了跨物種進(jìn)化軌跡。

圖10 研究成果(圖源:Journal of Genet and Genomics)

新冠病毒是一種混雜病毒,它已傳播到野豹、動(dòng)物園的鬣狗、河馬、寵物雪貂和倉(cāng)鼠。新冠病毒對(duì)歐洲的水貂養(yǎng)殖場(chǎng)造成了嚴(yán)重破壞,并已滲透到整個(gè)北美的白尾鹿種群中。南非開普敦大學(xué)計(jì)算生物學(xué)家DarrenMartin表示:“大量感染動(dòng)物,且感染的持續(xù)時(shí)間比人類更長(zhǎng),這可以為新冠病毒提供探索各種突變的空間,使新冠病毒進(jìn)化出大量無(wú)人知曉的‘幽靈變體’。反向人畜共患病理論是具有說(shuō)服力的,新冠病毒在動(dòng)物宿主中傳播的變異并不一定會(huì)影響其感染人類的能力。”Andersen表示:“反向人畜共患病理論也可以解釋為什么Omicron中的一些突變以前在人類中很少見。”

參考資料:

[1]https://www.nature.com/articles/d41586-022-01112-4

[2]Chandler JC, Bevins SN, Ellis JW, et al. SARS-CoV-2 exposure in wild white-tailed deer (Odocoileus virginianus). Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Nov23;118(47):e2114828118. doi: 10.1073/pnas.2114828118. PMID: 34732584; PMCID:PMC8617405.

[3]Hale VL, Dennis PM, McBride DS, et al. SARS-CoV-2 infection infree-ranging white-tailed deer. Nature. 2022 Feb;602(7897):481-486. doi:10.1038/s41586-021-04353-x. Epub 2021 Dec 23. PMID: 34942632; PMCID:PMC8857059.

[4]Bradley P, Oliver L, Finlay M, et al. Highly divergent white-tailed deer SARS-CoV-2 with potential deer-to-human transmission. bioRxiv2022.02.22.481551; doi:https://doi.org/10.1101/2022.02.22.481551

[5]Vandegrift KJ, Yon M, Surendran-Nair M, et al. Detection of SARS-CoV-2 Omicron variant (B.1.1.529) infection of white-tailed deer. bioRxiv [Preprint].2022 Feb 7:2022.02.04.479189. doi: 10.1101/2022.02.04.479189. Update in: ProcNatl Acad Sci U S A. 2022 Feb 8;119(6): PMID: 35169802; PMCID: PMC8845426.

[6]https://www.nature.com/articles/d41586-022-00215-2#ref-CR8

[7]Wei C, Shan KJ, Wang W, et al. Evidence for a mouse origin of the SARS-CoV-2 Omicron variant. J Genet Genomics. 2021 Dec;48(12):1111-1121. doi:10.1016/j.jgg.2021.12.003. Epub 2021 Dec 24. PMID: 34954396; PMCID: PMC8702434.